在自然界中,拟态是生物在长期演化过程中形成的重要生存策略。通过在形态、颜色、行为等方面模仿周围环境或其他物种,从而有效躲避天敌或吸引猎物。无论是枯叶蝶似落叶、竹节虫像树枝,还是兰花螳螂拟花瓣,都是拟态这一策略的生动体现。

动物拟态(图源网络)

拟态在现生昆虫中屡见不鲜,但在化石记录中却极为罕见。这主要是因为化石往往难以保存昆虫和植物的共存证据,使得目前能够明确证实昆虫拟态某种特定植物的案例十分稀少。

锁住时光的“生态现场”

内蒙古宁城道虎沟化石产地是世界著名的中生代化石宝库,以保存精美的动、植物化石而闻名,为研究者探索侏罗纪陆地生态系统中动、植物的交互关系提供了绝佳条件。

在内蒙古宁城道虎沟生物群中,中国科学院南京地质古生物研究所研究团队发现了距今约1.65亿年的三种阿博鸣螽(Aboilinae)化石,其前翅上特化的色斑形态,与同层位大量出现的本内苏铁类植物异羽叶(Anomozamites)叶片惊人相似。

这是首次在同一个化石层中同时找到拟态昆虫与目标植物的明确证据,为还原侏罗纪昆虫多样的生存策略提供了极为珍贵的“时空快照”。

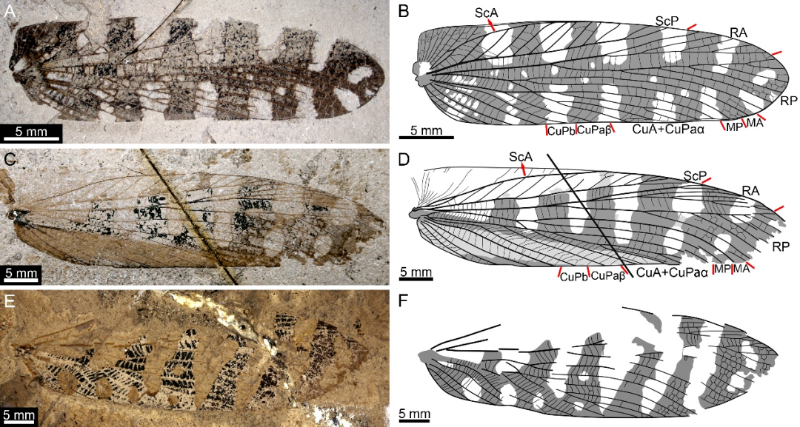

道虎沟生物群中的拟态型鸣螽前翅(图片来源:参考文献[1])

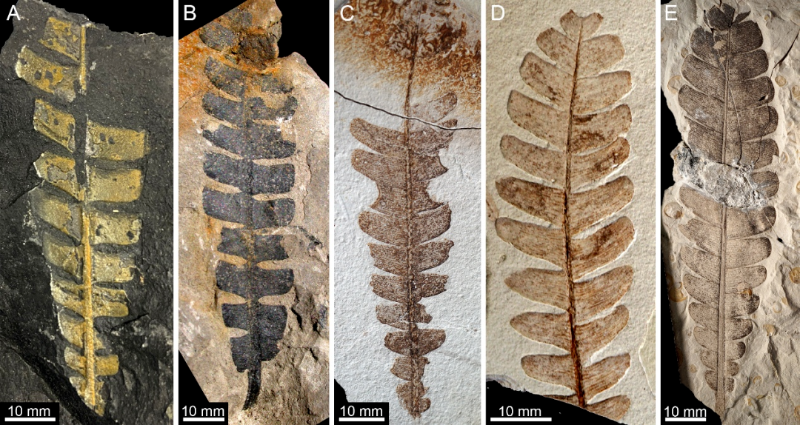

异羽叶化石(图片来源:参考文献[1])

翅膀上的“叶片”图案

研究团队发现,这些鸣螽化石标本前翅均具有显著的横向斑块与纵向条纹,且排列方式和形态与异羽叶高度相似,主要包括两个类型:

层状阿博鸣螽(Aboilus stratosus):前翅具有6–7条近乎平行的横向矩形斑块,延伸至翅的前、后缘,并被一条纵向条纹贯穿。翅端部处的斑块缩小,形态与异羽叶顶端的小叶几乎一致(见图3A)。

曲阿博鸣螽(Sigmaboilus)未定种:前翅斑纹更为特殊,一条倾斜的纵向条纹将数个横向斑块连接起来。这种翅斑样式非常像异羽叶叶片沿中轴一侧的半边结构;当双翅合拢时,整体轮廓就相似于一枚完整的叶片,且斑块从基部向端部逐渐变长,更接近异羽叶叶片基部的形态(图3B)。

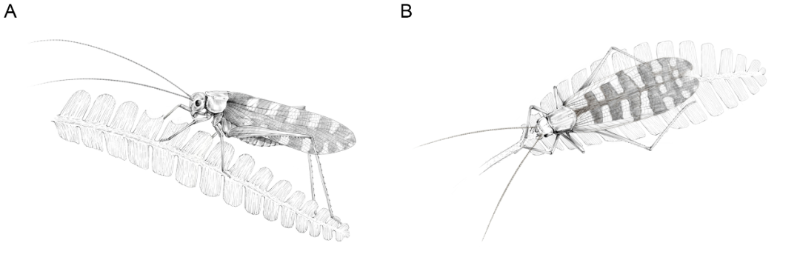

两种拟叶鸣螽化石的重建((图片来源:参考文献[1]))

寻找拟态关系的线索

在古生物学研究中,拟态关系的成立往往需要更有力的证据,不能仅靠“长得像”来进行判定,还需要结合潜在的生态证据。

首先,异羽叶从晚三叠世至早白垩世广泛分布于劳亚大陆,是道虎沟生物群的标志性植物。统计分析显示,阿博鸣螽类的物种多样性变化趋势与异羽叶表现出同步性,二者在时间和空间上高度重叠,体现出潜在的生态共现关系。

其次,研究人员发现,道虎沟的许多异羽叶小叶边缘均有规则的圆齿状取食痕迹。侏罗纪的直翅目昆虫(如鸣螽)被认为是这类痕迹的主要“嫌疑犯”。而阿博鸣螽正是该生物群中体型较大的植食性昆虫代表,它们完全有可能以这些异羽叶的叶片为食。

结合以上线索,研究人员推测,这些古老的鸣螽很可能像它们的现代亲戚——拟叶型的螽斯,采取“静默求生”的策略:栖息在目标植物上,通过降低活动水平,以有效规避天敌。

生态复原图(图片来源:中国科学院南京地质古生物研究所)

演变伪装避天敌

事实上,拟态是一种多层面的适应,其形成伴随漫长的演化历程。那么,是什么因素推动了鸣螽发展出拟态行为?研究认为,捕食压力是关键驱动力之一。

尽管侏罗纪鸟类尚未繁盛,但并不缺少目光锐利的捕食者:如道虎沟生物群中包括早期具滑翔能力的食虫性哺乳动物(如翔兽)、多种小型树栖恐龙(如树息龙、耀龙)以及翼龙类(如蛙嘴翼龙)。这些捕食者的存在,对昆虫形成了显著的选择压力,进而推动了“伪装术”(拟态特征)的逐渐形成。

到了新生代,随着现代鸟类的兴起与多样化加剧了捕食压力,螽斯的拟态形式也更加复杂多样,例如模仿枯叶或叶片被取食过后的残缺形态。

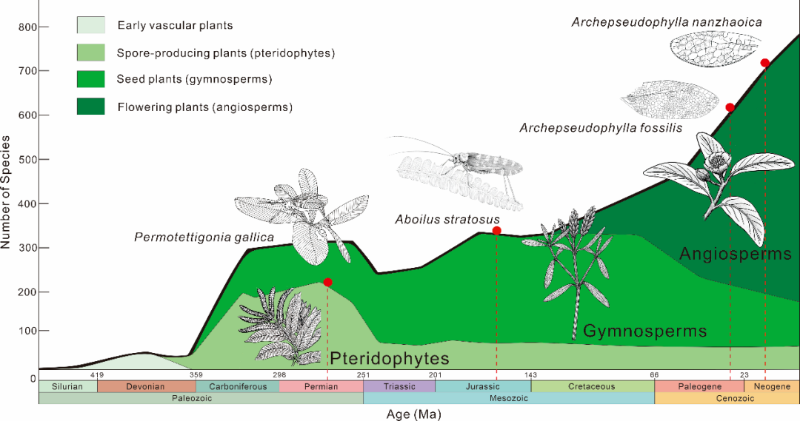

跨越亿年的直翅目昆虫拟叶简史

如果把地球生命演化史看作一场宏大的化妆舞会,那么直翅目(螽斯、蟋蟀和蝗虫)绝对是伪装大师的代表。它们的拟叶行为在漫长的地质历史中多次独立演化,并随着植被格局的更替而展现出不同的适应性“服装”。

在二叠纪中期(约2.6-2.7亿年前),蕨类植物和裸子植物繁盛。也正是在这个时期,出现了已知最古老的拟叶昆虫——法国二叠螽(Permotettigonia gallica)。它们的翅膀形态被认为模拟了带羊齿(Taeniopteris),为直翅目拟叶行为提供了最早的化石记录。到了侏罗纪,陆地植被由裸子植物(如本内苏铁、苏铁、松柏类等)占据主导地位。此次道虎沟的新发现,正好填补了这一关键时期的记录:在长期的选择压力下,阿博鸣螽演化出新的伪装策略,更好地隐藏于本内苏铁叶丛之中。

随着开花植物(被子植物)在白垩纪兴起并迅速取代了裸子植物的优势地位,直翅目昆虫的拟叶策略在自然选择的推动下迎来了新一轮革新。一些拟叶螽斯甚至演化出相似于叶片破损、病斑的形态。来自法国渐新世和中国中新世的化石,为我们揭示了这场适应性演化的后续篇章。

地质历史时期拟叶直翅目昆虫与优势植物类群的关系

(图片来源:中国科学院南京地质古生物研究所)

结语

道虎沟这些1.65亿年前的伪装大师,凭借精美“伪装服”,为我们重现了侏罗纪森林中一段无声的生存故事。它们翅膀上的斑纹,不仅是求生的手段,更是生物演化在生态环境变迁中留下的清晰印记。这项研究不仅为昆虫拟态提供了又一古老的化石证据,也深刻地揭示了生物与环境、捕食者与猎物之间那种持久而动态的相互作用。