在温带湖泊平静的水面下,一束阳光穿透澄澈的水体,照亮了一片茂密的丝状藻丛林。若你俯身凝视,或许能发现一个个微小的身影正沿着藻丝缓慢爬行 —— 它们既不像龙虱那样在开阔水域中迅猛穿梭,也不像水龟虫那样笨拙地划水,而是以一种近乎悠闲的姿态,在水下植被间探索。这些体长仅 2-4 毫米的小生命,便是沼梭甲科(Haliplidae)的成员,人们更习惯称它们为 “爬行水甲虫”。这个名字精准地概括了它们最显著的行为特征,也暗示着它们与其他水生甲虫截然不同的生存策略。

一、独特的形态:为水下生活量身定制

初见沼甲,最引人注目的便是它们与众不同的身体结构,每一处细节都仿佛经过精心设计,以适应水下的栖息环境。从体型上看,沼甲成虫的背部呈流畅的船形,后端尖细且极度隆起,这种造型不仅能减少在水中爬行时的阻力,还能为身体下方储存空气提供更大空间。它们的体色多为棕橙色至黄绿色,外壳上点缀着均匀排列的黑色刻点,既像是大自然随手绘制的斑纹,又能在藻类丛生的环境中起到一定的伪装作用,让天敌难以轻易发现。

沼甲最具辨识度的特征,当属其腹部的后基节板 —— 这是区分沼甲与其他鞘翅目昆虫的关键标志。这些扩大的基节板从前胸腹板延伸至腹部,几乎完全覆盖了后腿的基部、后转节以及腹部前几节腹板,从腹面观察时,整个腹部仿佛被一层特殊的 “护甲” 包裹。这层 “护甲” 并非单纯的防御结构,更是沼甲的 “水下呼吸舱”:基节板与腹板之间的空隙会储存大量空气,这些空气与鞘翅下方的气室相连,共同构成了一个临时的气体储存系统。

当沼甲在水下活动时,这些空气既可以提供氧气,又能起到流体静力浮力的作用,帮助它们在植被间保持平衡。不过,这个 “呼吸舱” 的容量有限,即便效率尚可,沼甲成虫仍需每隔几分钟就返回水面,通过腹部末端补充新鲜空气。有趣的是,生活在流水中的 Brychius 属沼甲,还能将这些气泡当作 “物理鳃” 使用 —— 水流不断穿过气泡表面,空气中的氧气会缓慢溶解到水中,再被沼甲的呼吸器官吸收,这让它们能在氧气含量较低的流水中停留更长时间,降低了被水流冲走或被捕食的风险。

除了特殊的基节板,沼甲的感官与运动器官也适应了水下生活。它们拥有突出的复眼,能在浑浊的水中捕捉到微弱的光线变化,及时察觉天敌的靠近;11 节的丝状触角基部异常短小,既不会在爬行时阻碍行动,又能感知周围水体的振动与化学信号。而它们的腿部则呈现出 “不擅长游泳” 的特征:中后胫节虽长有游泳毛栉,但整体结构并未进化成龙虱那样的桨状,无法实现快速划水。当沼甲 “游泳” 时,每对腿会交替划动,动作缓慢且笨拙,更像是在水中 “行走”,这也是它们被称为 “爬行水甲虫” 的核心原因。

相比成虫,沼甲幼虫的形态更为多样,却同样充满适应性特征。大多数 3 龄幼虫体长在 1.5-13 毫米之间,身体细长呈圆柱形,有些物种的幼虫身体表面会辐射出许多带尖刺的丝状体,远远看去就像一只小型 “水中豪猪”,这些丝状体不仅能帮助它们附着在藻类上,还能增强伪装效果;另一些物种的幼虫则没有丝状体,身体光滑,更便于在狭窄的藻丝间隙中穿梭。所有沼甲幼虫的腿部或腹部基节上,都长有叉状或齿状结构,这些结构是它们攀爬藻类的 “工具”,能牢牢勾住藻丝,避免被水流冲走。

幼虫的呼吸方式也与成虫不同 —— 它们没有基节板储存空气,而是通过身体上的气管鳃呼吸。不同属的沼甲幼虫,气管鳃的形态也有所差异:Peltodytes 属幼虫的鳃是长形分节的丝状鳃,能最大限度地接触水体,吸收溶解氧;而其他属的幼虫则拥有较短的微气管鳃,虽表面积较小,但更适合在藻类密集、水流缓慢的环境中使用。此外,3 龄幼虫的中胸及腹部第 1-7 节还具有功能性气门,这意味着它们在紧急情况下,也能到水面呼吸空气,为生存多增添了一层保障。

二、生存策略:从栖息到繁殖的精密安排

沼甲的栖息环境选择,与其 “爬行” 的生活方式和食性紧密相关。它们广泛分布于除南极洲、新西兰及大洋洲外的所有主要动物地理区,其中全北区(包括欧洲、亚洲北部及北美洲)是它们的主要分布区域,而热带地区的物种丰富度较低,且因环境复杂、采集难度大,目前仍有许多热带物种未被发现。从生境类型来看,沼甲偏好缓慢流动或静止的淡水水域,如池塘、湖泊浅水区、缓流的溪流岸边,这些地方通常生长着大量丝状藻类或轮藻 —— 既是它们的食物来源,也是它们的栖息与伪装场所。

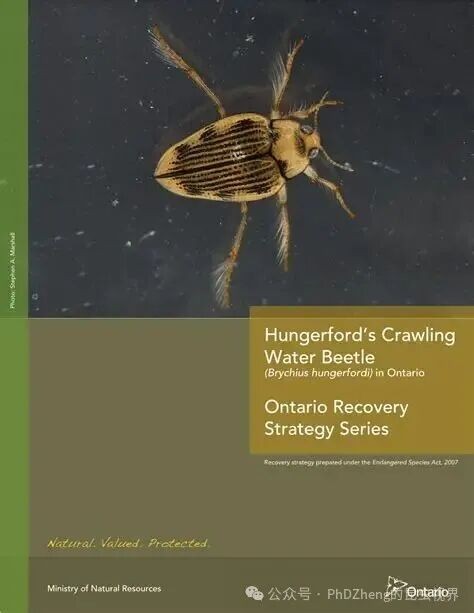

不过,并非所有沼甲都遵循 “静水偏好” 的规律。Brychius 属的沼甲就是一个特例,它们大多栖息在清洁且富氧的快速流水中,如溪流的急流段、桥下的浅滩区域。美国濒危物种亨氏沼甲(Brychius hungerfordi)更是将栖息地局限在美国密歇根州北部和加拿大安大略省的少数地点,仅生活在两座桥下池塘中总长约 40 米的溪流段里。这些流水中的沼甲,会附着在岩石表面,以岩石上堆积的藻类为食,它们的身体结构也因此进化出更强的附着力,避免被湍急的水流冲走。

还有少数沼甲能适应特殊的水体环境,例如部分物种可生活在微咸水中,而爱尔兰的一种濒危沼甲则栖息在潮汐盐沼中,这些物种的渗透压调节能力比其他沼甲更强,能在盐度变化较大的环境中维持体内平衡。无论生活在何种环境中,沼甲都对水质较为敏感,尤其是 Brychius 属等依赖清洁流水的物种,当水体受到污染、藻类大量死亡时,它们的数量会迅速减少 —— 欧洲的 Brychius elevatus 就因水质下降,成为了需要重点关注的物种。

在日常活动中,沼甲展现出了谨慎的生存智慧。它们白天通常隐藏在藻类或水生植物的根部,只有在光线较暗或夜间才会缓慢爬行觅食。一旦感受到威胁 —— 无论是鱼类的靠近,还是水面的振动 —— 它们会立即停止活动,垂直下潜至水底,利用腿部的齿状结构附着在泥沙或岩石上,甚至会钻进泥沙中短暂躲避,直到危险解除后才重新回到植被上。这种 “一有动静就躲藏” 的策略,让行动缓慢的沼甲能在天敌众多的水下环境中存活下来。

而在季节变化中,沼甲也有独特的应对方式。与许多水生昆虫在冬季冬眠不同,沼甲在越冬时仍能保持活动 —— 它们会聚集在深水区的水生植物间,或是冰下聚集气泡的地方,借助这些区域相对稳定的水温与氧气供应,继续进行少量活动。即便水面结冰,冰下的气泡也能为它们提供呼吸所需的空气,让它们无需在寒冷的冬季冒险浮出水面。

当繁殖季节来临时(通常在春季或夏季),沼甲会展开一系列精密的繁殖行为。交配是繁殖的第一步,雄虫会借助前足及中足上的吸盘毛,牢牢抱住雌虫的身体,确保交配过程不会被水流打断。交配完成后,雌虫会根据所属属的不同,选择不同的产卵地点:Peltodytes 属的雌虫会将卵直接产在水生植物的叶片或茎秆表面,通常位于水面稍上方,这样既能避免卵被水流冲走,又能保证卵在孵化时能及时接触水体;而 Haliplus 属的雌虫则更为 “精细”,它们会寻找藻类或被子植物茎秆上的已有孔洞、受损区域,或是用口器啃咬出新的小孔,将卵产在植物细胞内部 —— 这种方式能为卵提供最安全的保护,防止被其他动物捕食或被水流破坏。

卵的孵化期通常为 9-16 天,孵化后的 1 龄幼虫会立即开始进食,并在随后的生长过程中经历 2 次蜕皮,发育为 2 龄和 3 龄幼虫。幼虫的生长速度与水温、食物丰度密切相关,在食物充足、水温适宜(通常为 15-25℃)的环境中,幼虫只需几周就能发育成熟。当幼虫即将化蛹时,它们会离开水体,爬到近水处的湿润土壤或沙土中,用口器和腿部挖掘出一个小型蛹室 —— 蛹室的大小刚好能容纳幼虫的身体,且顶部会留有细小的缝隙,以保证空气流通。在蛹室中,幼虫会逐渐蜕去幼虫表皮,进入蛹期,这个阶段通常持续 1-2 周,之后成虫便会破蛹而出,返回水中开始新的生命周期。

值得注意的是,沼甲的飞行能力存在明显的物种差异与种群差异。大多数沼甲物种的成虫拥有透明且发达的翅膀,能在夜间通过飞行在不同水体之间迁徙,并且会被电灯等光源吸引 —— 这种行为有助于它们扩大分布范围,寻找更适宜的栖息地。但生活在大型湖泊或稳定水体中的部分物种,由于栖息地环境稳定、食物充足,逐渐失去了飞行能力;更有极端案例,如南非的 Algophilus 属和北美洲的 Apteraliplus 属沼甲,成虫完全无翅,终生只能在固定的水体中活动。有趣的是,即使是同一物种,也可能因种群所处的生态条件不同,出现飞行个体与不飞行个体 —— 这与步甲科等其他肉食亚目昆虫的特征相似,是生物适应环境的典型表现。

Apteraliplus 属沼甲

三、食性与生态角色:从藻类到无脊椎动物的广谱选择

沼甲的食性是其生态角色的核心,也是人们对其认知逐渐深入的过程。早期研究曾认为沼甲在所有生命阶段均为草食性,但随着观察与实验的深入���人们发现沼甲的食性远比想象中复杂 —— 不仅幼虫与成虫的食性存在显著差异,不同物种、甚至同一物种的不同种群,食性也会有所不同,呈现出从植食性到杂食性,甚至部分肉食性的广谱特征。

幼虫的食性相对单一,几乎完全以藻类为食,这是所有沼甲物种的共同特征。它们的取食对象包括丝状藻类(如水绵属)、轮藻(如轮藻属)以及其他浮游藻类,这些藻类不仅是幼虫的主要食物来源,也是它们栖息的场所。为了高效取食藻类,沼甲幼虫进化出了高度特化的口器 —— 尤其是上颚,上颚内部具有明显的吸道,当幼虫啃咬藻类细胞时,吸道能将单个细胞的内含物(包括细胞质、叶绿体等营养物质)吸入体内,避免营养流失。这种 “吸食细胞内含物” 的取食方式,让幼虫能最大限度地利用藻类资源,即使是体型较小的 1 龄幼虫,也能通过这种方式获取足够的营养。

不同属的沼甲幼虫,在取食藻类的种类上也有偏好:Haliplus 属幼虫更偏爱丝状藻类,常常在藻丝丛中穿梭取食;而 Peltodytes 属幼虫则对轮藻情有独钟,会沿着轮藻的茎秆攀爬,取食轮藻的叶片细胞。实验室观察发现,若将沼甲幼虫置于缺乏藻类的环境中,它们会因无法获取足够营养而死亡,这进一步证明了藻类是幼虫不可或缺的食物来源。

与幼虫不同,成虫的食性呈现出显著的多样性,不同物种的食性差异极大。大部分沼甲成虫为杂食性,食物来源包括植物性物质与动物性物质:植物性物质主要是丝状藻类、轮藻的叶片及细胞内含物,部分物种还会取食种子植物的汁液或碎屑;动物性物质则包括行动缓慢的、不能动的或死亡的无脊椎动物,如摇蚊卵、寡毛类蠕虫(如水蚯蚓)、小型甲壳动物(桡足类、枝角类)等。实验室条件下,沼甲成虫还会摄食新鲜杀死的水生等足类动物,显示出它们对动物性食物的接受度较高。

而部分物种的食性则更为特化:例如欧洲条纹沼梭甲(Haliplus lineolatus)的成虫,被认为主要或完全以水螅纲动物为食 —— 研究人员在它们的肠道内容物中发现了大量水螅的刺细胞,这些刺细胞是水螅的防御结构,通常不会被其他动物消化,这一发现直接证明了该物种对水螅的依赖;红颈沼梭甲(Haliplus ruficollis)及近缘种则呈现出 “偏植食性” 特征,它们的肠道中以丝状藻类的残渣为主,动物性食物的比例极低;还有少数物种则表现出 “肉食性倾向”,肠道内容物中几乎全是小型无脊椎动物的残骸,仅含有少量藻类碎屑 —— 这些碎屑可能是在取食动物时偶然摄入的。

即便是同一属的物种,食性也可能存在差异。以 Brychius 属为例,多数物种的成虫与幼虫均以岩石上的藻类为食,但美国濒危的亨氏沼甲(Brychius hungerfordi)却通过同位素分析显示,其幼虫期与成虫期的摄食行为不同 —— 幼虫主要取食附着在岩石表面的小型藻类,而成虫则会偶尔取食藻类上的小型无脊椎动物,这种食性转变可能与成虫需要更多能量用于繁殖有关。

沼甲的食性不仅决定了它们自身的生存,也在水生生态系统中扮演着重要角色。作为藻类的主要消费者之一,沼甲幼虫能控制藻类的生长速度,防止单一藻类过度繁殖导致水体富营养化 —— 在富营养化的池塘中,沼甲数量较多的区域,藻类的覆盖度通常更低,水体透明度更高。而成虫的杂食性则让它们成为生态系统中的 “分解者” 与 “消费者”:取食死亡的无脊椎动物时,它们能将有机物分解为小分子物质,促进物质循环;取食活的小型无脊椎动物时,则能控制这些动物的种群数量,维持生态平衡。

此外,沼甲还是许多水生生物的食物来源。鱼类、蛙类、水生鸟类(如秧鸡)等都会捕食沼甲成虫与幼虫,尤其是在春季沼甲繁殖季节,大量的幼虫与成虫活动频繁,成为了这些天敌的重要食物补充。例如,在温带湖泊中,鲫鱼、麦穗鱼等小型鱼类的肠道中,常能发现沼甲幼虫的残骸;而在溪流中,石蛙的蝌蚪则会主动捕食体型较小的沼甲 1 龄幼虫。这种 “被捕食者” 的角色,让沼甲成为了水生食物链中不可或缺的一环,连接了藻类等生产者与更高营养级的消费者。

值得一提的是,沼甲还具有一定的生态应用价值。由于部分物种以水生藻类为食,且对特定藻类有偏好,它们被认为可以用于防治已成为害虫的水生植物(如入侵物种空心莲子草)。尽管目前直接利用沼甲进行生物防治的案例较少,但类似的思路已在其他甲虫(如叶甲科的空心莲子草叶甲)上取得成功,这为未来沼甲的生态应用提供了可能。

从形态到行为,从食性到生态角色,沼甲这个小小的 “水下漫步者” 展现出了惊人的适应性与多样性。它们没有龙虱的迅捷,没有水龟虫的笨拙,却以独特的爬行方式、精密的生存策略,在世界各地的淡水水域中占据了一席之地。对于非科研人士而言,或许不必记住它们的拉丁学名,不必分清每一个属的细微差异,但当你下次在池塘边看到一只头朝下、缓慢爬行的小甲虫时,不妨停下脚步 —— 那可能就是一只沼甲,一个正在用自己的方式探索水下世界的生命。而认识它们、观察它们,正是我们与自然世界建立连接的开始。