如果按照现今较为公允的蜻蜓分类体系,在“蜻蜓目—差翅亚目—蜻科”中你会发现有两个因包含种类过多所以特别显眼的大类(“属”),这俩显眼包的其中一个就是灰蜻。

那什么是灰蜻,查阅了一些资料后总结了一下它们的特征:

1、从体型方面:灰蜻多为中等体型的蜻蜓(通常大于黄翅蜻小于碧伟蜓)。

2、从颜色方面:灰蜻体色多变且靓丽,很多种类具粉霜(红橙黄绿青蓝紫白黑...都能在灰蜻身上出现)。

3、从形态特征方面:灰蜻复眼在头顶相接,翅狭长后翅比前翅稍宽,一些种类仅在翅基有斑。合胸和足较粗壮,腹部形状多变,一般雌性与雄性不同。(气质特殊!)

4、从翅脉方面:翅脉较密;弓脉通常位于相对的第2结前横脉处,或在第2和第3结前横脉之间,较少在第1和2结前横脉之间;前翅三角室有横脉,2至3室;IR3波浪状;基臀区具1条横脉;臀圈靴状。(阿巴阿巴阿巴~看看就好)

在太湖流域一共有约7种灰蜻(为了便于理解这里将中文亚种名忽略,仅保留于拉丁学名中),分别为:

白尾灰蜻 Orthetrum albistylum

赤褐灰蜻 Orthetrum pruinosum neglectum

鼎脉灰蜻 Orthetrum triangulare

狭腹灰蜻 Orthetrum sabina

异色灰蜻 Orthetrum melania melania

黑尾灰蜻 Orthetrum glaucum

吕宋灰蜻 Orthetrum luzonicum

一大堆名字可能比较抽象,那来点具象化的照片可能更能说明问题:(以下照片均按照男左女右排列)

白尾灰蜻 Orthetrum albistylum

赤褐灰蜻 Orthetrum pruinosum neglectum

鼎脉灰蜻 Orthetrum triangulare

狭腹灰蜻 Orthetrum sabina

异色灰蜻 Orthetrum melania melania

吕宋灰蜻 Orthetrum luzonicum

黑尾灰蜻 Orthetrum glaucum

虽然通过对照片的比较可以获得这7种灰蜻的初步印象,并且在对比中获取一些明显的区分特征,但其实照片可能也并不能够全面完整地展现这些灰蜻,因为同种蜻蜓的外观并不是一成不变,所以这里要具体说明三点。

其一,就像特征中所说的灰蜻体色是多变的,这不仅限于种类之间,也存在于个体之间。同种灰蜻的雄性在不同成熟度下其外观可能会存在较大差异。拿异色灰蜻和赤褐灰蜻来举例:

以上两个例子是对灰蜻在不同成熟度下外观变化的总结,这个总结可以归纳为:

1、雄性灰蜻成虫在刚羽化和未熟期间,其体色接近于雌性个体。

2、从未熟至成熟的过程中体表变化主要体现在两个方面:一个是逐渐被霜,另一个是有过渡的体色变化。且并不是所有灰蜻都会经历这两种变化,但是必然经历其中之一。

3、成熟后绝大部分雄性灰蜻外观较稳定。

其二,同种灰蜻在不同环境下成熟个体也会存在外观的差异。拿白尾灰蜻和狭腹灰蜻来举例:

由此可见,发生期较长的种类可能会随着外部环境变化产生不同的外观或“色型”,且根据国内外有限且可能不完善的研究资料可知灰蜻的色彩及身上的被粉量可能与温度及光照有关。

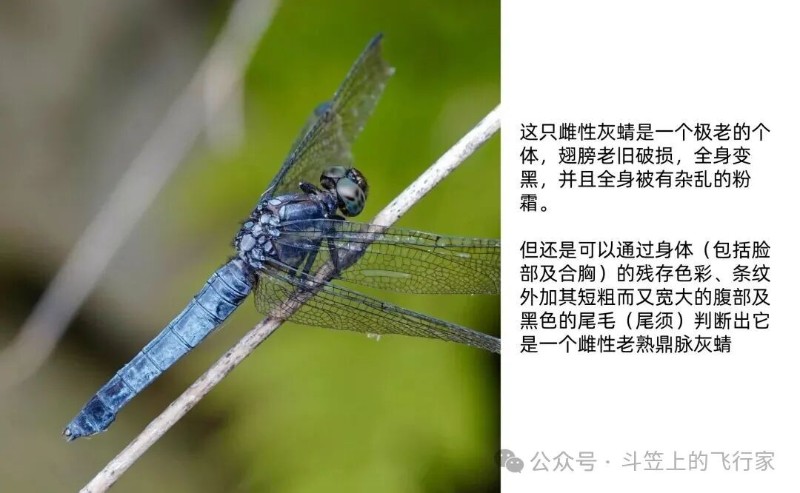

其三,有部分种类的雌性灰蜻在成熟后随着逐渐老去其外观会变得十分暗淡失去原有的色彩并出现杂乱无序的全身覆霜使其难以辨认。以鼎脉灰蜻为例:

老熟的雌性灰蜻也是可以覆霜的,在这类老熟雌性灰蜻身上只有少量可以获取的特征信息,部分个体可能因为过于破旧无法判断其种类,虽然通过某些较为稳定的特征能够大致判断但鉴于会让文章过于复杂所以在接下来的叙述中将排除过于老熟的个体,仅提供未熟及成熟个体的识别方法。

了解了以上情况后,就可以开始尝试对太湖流域灰蜻进行有效的识别了。但在说明识别方法前还是需要提醒一下,由于大部分人不可能把每一只见到灰蜻都用放大镜或显微镜下去观察次生殖器及肛附器的外观,更不可能把每一只见到的灰蜻都拿去做分子,为了便于普通爱好者的日常识别,这里并不涉及细微的辨识特征,仅采用相对稳定的外观组合来判断种类。(当然由于是“相对稳定”所以并不代表100%确认,但在太湖流域范围基本可以达到至少95%以上的准确率。)

首先因为我们只能从较为明显的外观入手,所以我们可以找一些较为容易观察到的部位及特征,例如面部颜色、复眼颜色、合胸色彩、后翅翅基外观、腹部外形、腹部颜色、肛附器颜色等。

这里可能会涉及一些名词,名词对应的部位和其简写参考下图:

鉴于绝大部分成熟的雄性灰蜻和雌性灰蜻在外观上有这明显的区别,且雄雌结构不同,例如雄性腹部末端有肛附器,但雌性没有这个结构它只有尾毛。所以这里将把雄性和雌性分开考虑。

什么?密密麻麻一堆文字表格看不清懒得看?其实我也不喜欢死板的文字,那就用图说话。由于特征点主要集中在腹部合胸及面部,那么就先从腹部入手。

腹部拥有最多的特征点,用腹部外观其实就可以确认性别并将这7种灰蜻中的大部分挑出来。首先是性别,前面也说了再总结一下:“雄性腹部第二腹节(S2)有次生殖器,腹部末端有肛附器,但雌性没有这个两个结构它只有腹部末端的尾毛。”

然后是腹部形状,可以分为三组:“腹部细长”、“腹部窄长”、“腹部宽粗短”。

“腹部细长”的只有:狭腹灰蜻;

“腹部窄长”的有:白尾灰蜻,黑尾灰蜻,吕宋灰蜻;

“腹部宽粗短”的有:赤褐灰蜻,鼎脉灰蜻,异色灰蜻。

然后具体细节见下图:

通过以上归纳图可以明显地区分出狭腹灰蜻、白尾灰蜻和赤褐灰蜻。比较难分难解的是“腹部窄长”的黑尾灰蜻和吕宋灰蜻,还有“腹部宽粗短”的鼎脉灰蜻和异色灰蜻。

这两组灰蜻的雌性我们可以用不同颜色的尾毛区分。(“腹部窄长”的雌性黑尾灰蜻尾毛必然黑色,雌性吕宋灰蜻尾毛必然黄色;“腹部宽粗短”的雌性鼎脉灰蜻尾毛必然黑色,雌性异色灰蜻尾毛必然黄色。)但是雄性的话黑尾灰蜻和吕宋灰蜻成熟雄性腹部都是全部覆白霜的,鼎脉灰蜻和异色灰蜻成熟雄性腹部覆霜范围也差异不大。

接下来就要涉及到除腹部外的其他特征了。

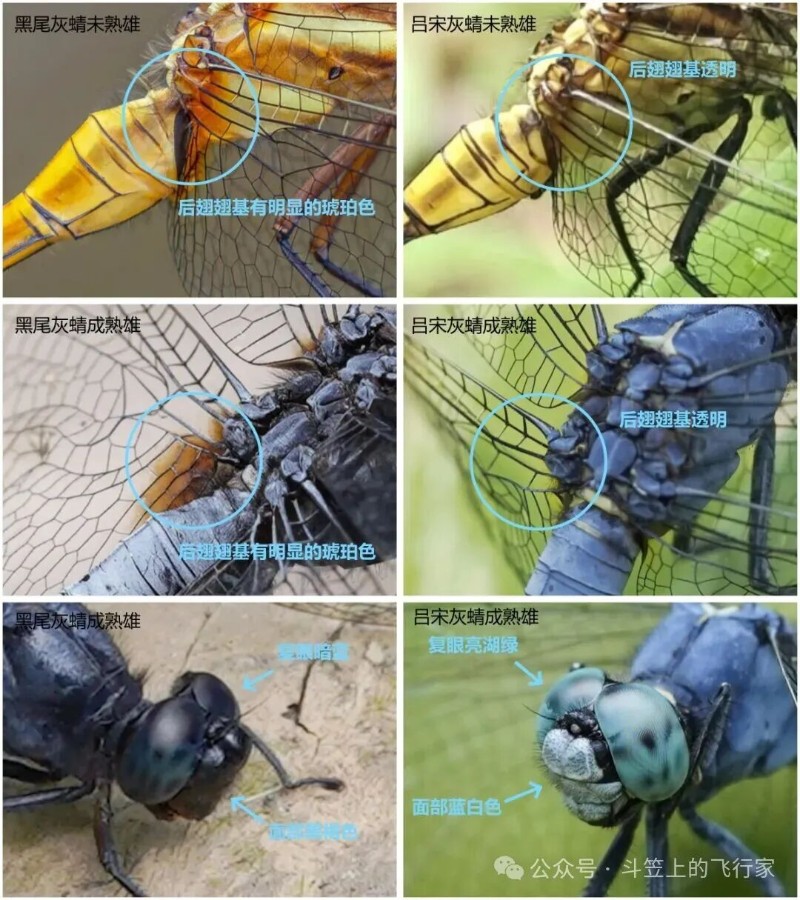

先来看“腹部窄长”组的黑尾灰蜻雄性和吕宋灰蜻雄性:

通过上图的归纳,我们可以从翅基、复眼、面部的差异将它们较为准确的区分。不过其实这两个如果在现实中遇到是可以一眼分辨的,整体体型上黑尾灰蜻要比吕宋灰蜻大很多,且吕宋灰蜻的外观更为明亮,黑尾灰蜻则较为暗淡。

再来看“腹部宽粗短”组的鼎脉灰蜻雄性和异色灰蜻雄性:

通过上图我们可以看到在未熟状态下,以两图对比的形式来看鼎脉灰蜻雄性和异色灰蜻雄性,是较为容易分辨的,异色灰蜻也叫“黑异色灰蜻”蜻如其名,黑条纹非常发达。鼎脉灰蜻则以不规则黑褐条纹为主。在成熟后,它们两个就很容易区分了,合胸色彩和后翅基都可以很好的将其区分开。

以上就是太湖流域7种灰蜻的区分,看似复杂实际也并不简单。当然这些差异点仅仅是在太湖流域范围内的个体有效,并且且总会存在一些特殊的个体,这些个体相对极少出现(例如黑色肛附器的白尾灰蜻)。不过对于无法采用精密仪器来判断种类的我们来说,以上这些已经足够应付日常应用了。